近年、F1の花形といえば何であろうか。

パワーユニットやシャーシなど車両の走行性能に直結するパーツは当然だが、近年のF1で最も多くの開発予算を割り当てられ、最も多くの多くのエンジニアを抱える部門は『空力部門』である。

エアロデバイスは年々複雑化し、フラップの枚数も増加している。

1970年の単翼のウィングと、近年の複雑怪奇なウィングを見比べれば50年間で空力設計がいかに発展したかが分かる。

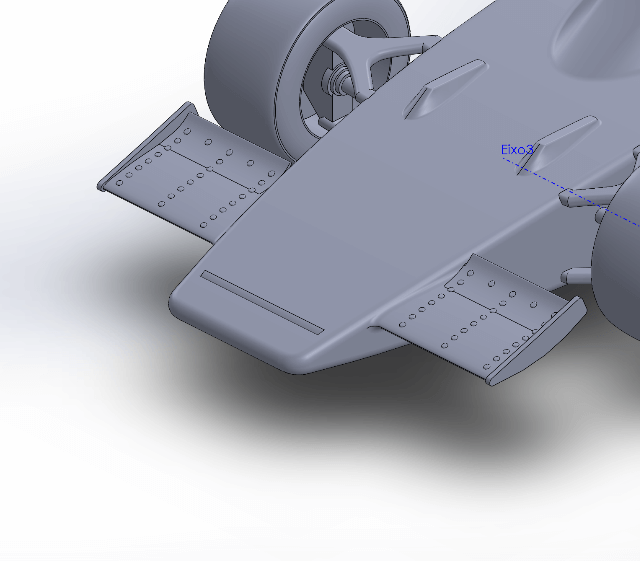

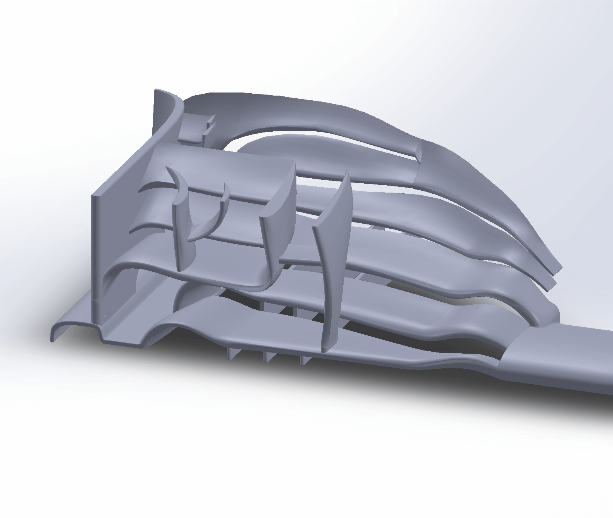

図1は1972年ロータスと、図2は、2019年メルセデスのフロントウィングである。エアロデバイスに関して年々厳しいレギュレーションが設定され、その範囲内で低ドラッグ、高ダウンフォースを得るために左の図のような航空機などで用いられる翼形状から、よりグランドエフェクトを利用し、フロントウィング後方の流れまでコントロールできるように3次元形状のフラップがいくつも配置されている。

図1:1972年ロータスのフロントウィング

図2:2019年メルセデスのフロントウィング

では、なぜエアロデバイスがここまで発展したのだろうか。

エアロデバイス複雑化は、コンピュータの高性能化と密接な関係がある。

コンピュータの処理能力はムーアの法則に従い、年々進歩してきた。

黎明期の空力設計では3次元モデルの場合、風洞実験を中心とした設計を行っていたため、どうしても試行回数は限られてしまう。

しかし、コンピュータの処理能力が膨大化した今、空力設計をする上でコンピュータの計算能力を活かした流体解析を行わない手はない。

それは、学生フォーミュラにおいても同じである。

本コラムでは、YNFPにおけるコンピュータを用いた空力設計の手法と、その仕組みについて説明していく。

学生フォーミュラのトレンドとなっているエアロデバイスの設計において、多くの大学が『CFD』によるシミュレーションを導入している。

CFDとはcomputational fluid dynamicsの略称であり、数値流体力学のことである。

物体周りの流体の流れというものは粘性や乱流の影響によりそれらを人力で計算するのは非常に難しく、実際の流体の振る舞いと大きな乖離が生じてしまう。

そこで、流体の運動を司る方程式であるオイラー方程式やナビエ・ストークス方程式をコンピュータの高い計算能力を生かして高速で解くことにより流れを視覚的に観察可能にでき、物体に働く力学を数値化し、設計の信頼性を向上させることができる。

この手法は、弊チームでも車両のダウンフォースやドラッグを求めるために設計段階で使用している。

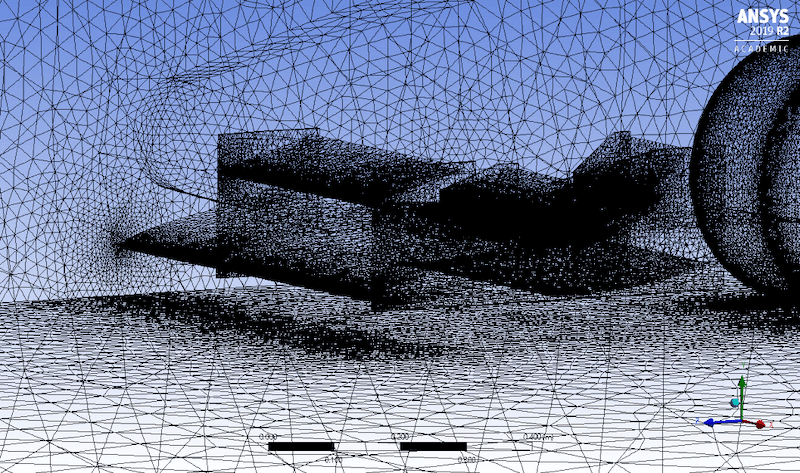

CFDではフィーチャーにメッシュという、計算格子を貼り付けて計算を行う。

コンピュータはこのメッシュ内でエネルギの方程式を解くため、簡単に言えばメッシュを細かくすればするほど計算精度が向上するのだ。

ただし、この場合計算にかかる時間が増加するため、コンピュータのリソースと相談する必要がある。

このトレードオフの関係を考慮し、いかに最短で、妥当な精度の解を得るかがエンジニアとしての力量が試されるところである。

メッシュの品質評価にはいくつかの基準あり、一般的なものでは面積や体積、ゆがみ、インフレーション、アスペクト比などがあるが、弊チームが使用している解析ソフトであるANSY CFXでは半自動でメッシュを生成してくれるため、解析の精度を上げる必要のある部分や、流れが乱流へと遷移する部分ではメッシュが細かくなる。

たとえば、エアロデバイスの場合サーフェス形状により、曲率がついている領域は要素サイズが小さくなり、より形状の近似度合いが大きくなる。

曲率のない部分ではメッシュのアスペクト比が1に近く、ゆがみの少ないメッシュを生成する。

ただし、フォーミュラカーの場合、グランドエフェクトによる空力の影響が大きく、車両下部の解析精度の向上は必須となる。

そのため、境界層の発達を精度よく調べることが出来るよう、グランドのメッシュは層状に細かく設定している。

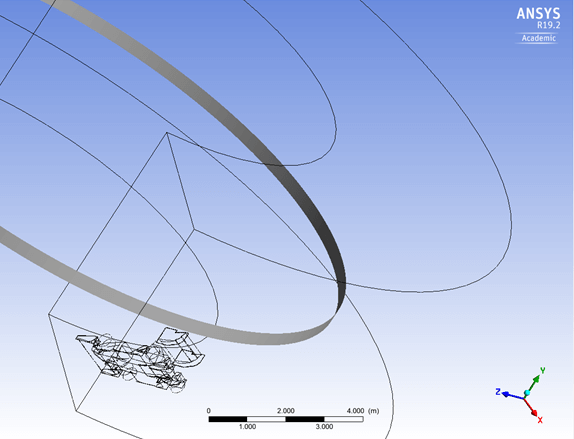

図3は実際にメッシュを生成したモデルであり、黒い線で囲まれた領域に一つ一つがメッシュである。

メッシュの設定が終われば次の工程はメッシュの生成であるが、このときの車両全体の総メッシュ数は200万メッシュである。

膨大な数に思えるが車両全体の解析となるとこれで不十分といえる。

本来、車両のような複雑な形状のモデルの解析結果を実際のものとほとんど一致するような精度で求めるためにはスーパーコンピュータ程の処理能力が必要とされている。

我々が行っている解析の結果は、極度に簡易化した車両モデルを一般的なデスクトップPCで解析しているため、得られた数値が信頼にあたるものなのか、メッシュの設定が十分であったかは実際に車両を用いた実験により検証するしかない。

図3:生成されたメッシュ

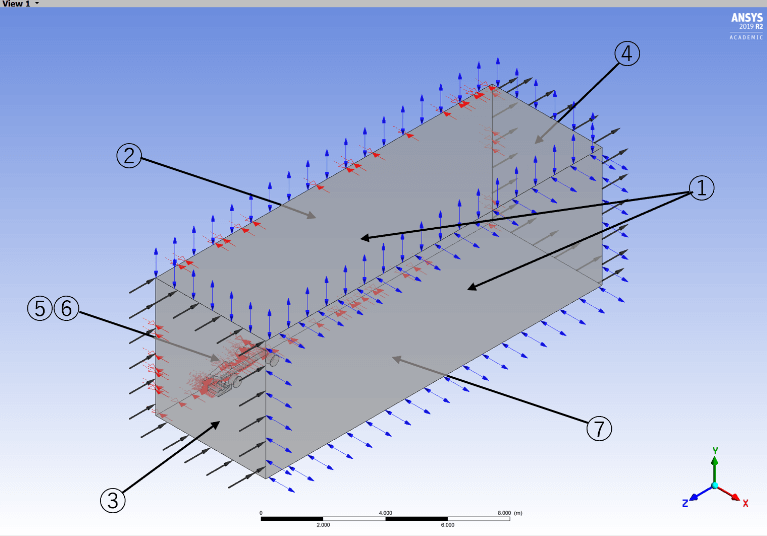

メッシュの生成が終了したら、次は『境界条件』の挿入を行わなくてはならない。

境界条件とは、シュミレーションモデルの入力を定義するための工程であり、流速や向き、更には熱伝達率や熱流速などを定義する。

計算領域内の面にも定義を行い、そこを通る流体がどのように振る舞うのかも設定することができる。

下の図4は、図3のモデルに境界条件をあてはめたものである。

モデル内の境界条件について解説を行う。

図4:直線の車両モデル

1.流体の自由な出入りが可能な境界。

外と中の気圧差は0と設定されており、この面には力学的な力は働かない。

2.ここは鏡のように、シンメトリーな条件が与えられている。

このようにモデルを分割すれば計算にかかる時間を半分にすることができる。

3.空気の流入する面。空気の速度や方向を定義する。

4.空気の流出する面。気圧差は0と定義

5.流体が物体として認識する面。流体の粘性により境界層を生み出す設定としている。

熱の伝達は計算時間短縮のため想定しない

6.タイヤを想定した面。

回転軸を設定し、実際の走行環境を再現するためタイヤを回転させる。

7.地面を想定した面。

地面を想定し、摩擦係数0.8とし、空気の流れと同方向、同速度で移動させる。

この解析では車両は動かさず、地面を動かし、相対的に走っている環境を作り出す。

境界条件を定義した後、計算回数を設定する。

計算回数とはメッシュ一つ一つに対して何回反復計算を行うかを定義するものであり、解析とはこの計算結果がある一定値に収束した時のその値を打ち出す。

つまり、メッシュが荒く、計算が一定値に収束しなかった場合、解が発散してしまい失敗となる。

より精度の良い解析結果を出すためには、当然この計算回数を多くすれば良い。

時間の短縮を優先する場合は収束の許容範囲を設定することで、その範囲に解が収まった時点で計算を終了させることができる。

しかし、このモデルには問題がある、本来ダウンフォースはコーナリング中にこそ必要となるため、直線モデルのよって導かれたダウンフォースの値はさほど重要ではないといえる。

そこで、コーナリング中のダウンフォースを求めるためにCFD上に定常円旋回モデルを作成した。

境界条件は直線時と大きくは変わらないが、実際の走行環境に似せるため、いくつかの工夫がしてある。

第一にこのモデル内では空気を流すのではなく空気ごと解析空間を回転させている。

こうすることで、車両は動かなくても相対的の空気が円形に動くため妥当な結果を得ることができる。

図5:定常円旋回モデル

CFDの最も有用な点は、コンピュータ上でPDCAサイクルをまわすことができる点である。

PDCAサイクルとは、Plan→Do→Check→Actionを繰り返すこと物事をより良くしていくためのもの。

ビジネスの場でよく使われる言葉であるが、何かを設計にする上でも同様の手順を踏むことが重要である。

Plan、 Doが完了したため、次はCheckに移る。

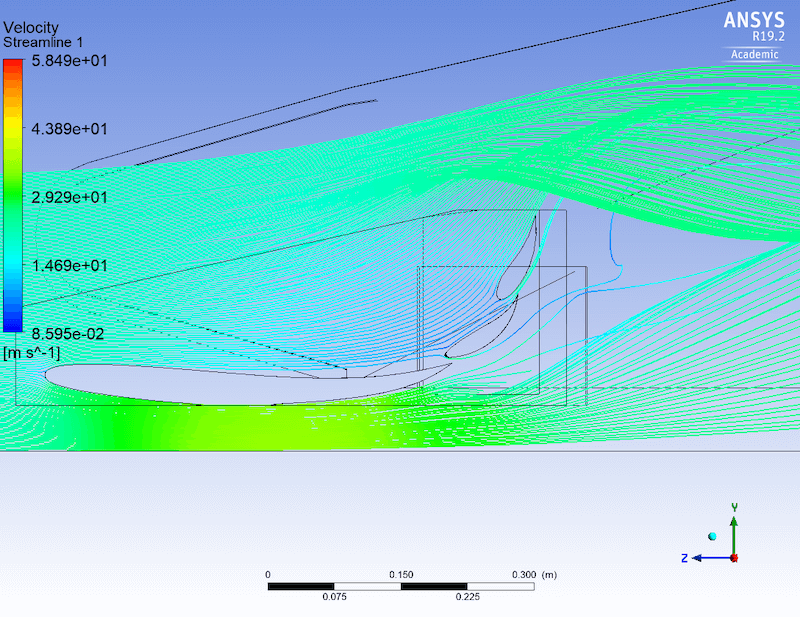

解析で得られた流跡線を見てみよう。

図6:フロントウィング断面

フロントウィング断面を見ると、地面と主翼下面で流速が上昇していることが色からわかる。

この場合ベルヌーイの法則から主翼下面の圧力が低下するためダウンフォースが得られることが分かる。

一方でフロントウィングの2枚のフラップ後方では、空気が剥離してしまっている。

剥離という現象が空気の粘性が低いときに物質の後方で空気がはがれてしまうことを指し、飛行機でいうストール(失速)の原因となる。

こうなると、ダウンフォースの減少、ドラッグの増加を引き起こしウィングの性能に大きな影響を与えてしまう。

これはフラップの配置、迎角を改良することで防ぐことができる。

また、主翼上部を見ると同様に空気の剥離が確認できる。

主翼の迎角も変更する必要がありそうだ。

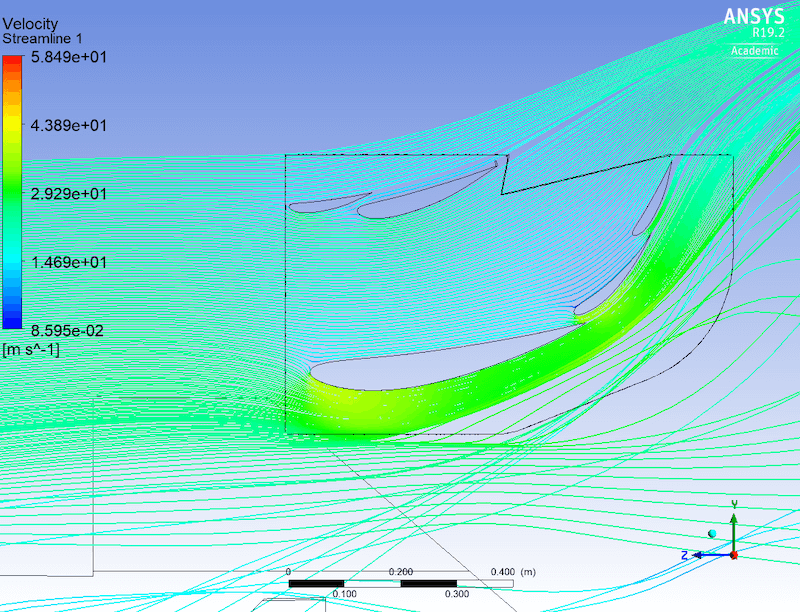

図7:リアウィング断面

次に、リアウィングの断面を見てみよう。

リアウィングの場合、かなり多くのフラップが配置され、高い迎角がついているにも関わらず、空気の剥離は見られない。

翼の後方でも、空気は翼形状に沿ってきれいに流れている。

翼下面ではしっかりと空気が早くなり、負圧を生み出せていることがわかる。

このような多翼構造のウィングは翼を近似し、一枚の翼に見立てることで高い迎角を付けても剥離を起こしにくくなる。

一方でダウンフォースと引き換えに、ドラッグが増加してしまうデメリットがある。

フロントウィングとリアウィングの二つについてCheckを行ったが、他にもタイヤに発生するドラッグとリフト、フラットフロアによる車両下面におけるダウンフォース、ラジエーターを通過する風量などを評価し、CAD上で修正して解析を行う。

このサイクルを、何十回も繰り返していく。

このように設計されたエアロデバイス製作の工程に移るが、実際の開発工程では縮尺モデルを作成し、風洞実験を行う。

この風洞実験が空力開発において非常に重要であり、シュミレーションではどんなに精度が高くてもそれは数式によって導き出された理論値でしかない。

流体の圧縮性や乱流の振る舞いなどは乱流モデルの設定によって解釈が異なってしまう。

CFDは設計の信頼性を高める目的で使われるものであり、実際の数値を知るためには実測をするしかないのだ。

YNFPで用いられているCFDとその使用方法について説明は以上となるが、ANSYS Studentは誰でもフリーで使用できるソフトである。

ぜひ皆さんもこのソフトを使って、自作のモデルやインターネット上でダウンロードできるモデルを用いて解析を行ってみると、おもしろいかもしれない。

以上

執筆:横浜国立大学フォーミュラプロジェクト(YNFP) エアロダイナミックス設計担当 青山弘承